Enjoy visual communication!

At the 1017D Visual Design Laboratory, we value open and sincere forms of expression — capturing spontaneous images through lines, exploring emotions through colors, and seeking desired forms with our fingertips.

As part of the lab’s activities (※1), we conduct Mizukawa’s Seminar, affectionately known as the “Zuu Seminar” (※2). Students who are considering joining are encouraged to first gain a good understanding of the lab’s philosophy and approach.

In the Zuu Seminar, the fundamental principle is to fully enjoy visual expression. Specifically, with a focus on graphic design—alongside illustration, photography, and video, all of which are highly visual media—each student works on an individually defined research theme.

Through selected projects (※3), students develop their themes into concrete forms, cultivating a comprehensive ability to communicate through visual design.

(※1) A seminar (abbreviated as “zemi” in Japanese) is a small-group course at universities or similar institutions in which students actively engage in research and discussion on a specific topic under the guidance of a teacher. Unlike a typical lecture, which is primarily about one-way information delivery (explaining reasoning or principles), a seminar aims for students to deepen their learning through hands-on experience. Students set their own themes, conduct research, make presentations, and participate in discussions. An active attitude is essential, and the central focus is unmistakably on each individual student.

(※2) The full name “Mizukawa Seminar” is a bit long and cumbersome, so it is shortened to “Mizuu-kawa Seminar” → “Zuu Seminar”. The word “Zuu” also evokes the image of a ZOO, symbolizing a lively space where diverse “colors” can spend time at their own pace, respect each other, stimulate one another, and strive for improvement together.

(※3) Throughout the semester, students are encouraged to take on several selected projects. They choose, create, and take responsibility for their work—this is the fundamental attitude of creativity. If you don’t feel like doing a project, you can skip it, but if you choose to do it, it is up to you. Examples of projects include: “Submit your work to any design competition of your choice,” or “Freely enjoy visual communication.” These projects are highly flexible and allow for personal freedom in approach.

ビジュアル

コミュニケーションを

存分に楽しもう!

1017Dビジュアルデザイン研究室では、ふと浮かんだイメージを線に残したり、感じたことを色で確かめたり、欲しい形を指先で探したりといった、大らかで優しく、体温を感じる表情を大切にしています。

この研究室の活動の一環として実施されている授業が、水川ゼミナール(※1)→ 略称「ずぅゼミ」(※2)となります。入園を検討されている2年生(グラフィック分野)の皆さんは、まずは研究室についての理解を深めてください。

ずぅゼミでは、「視覚表現を存分に楽しむ」ことを大前提としています。具体的には、グラフィックデザインを中心に、イラストレーション、写真、映像といった視覚効果の高いメディアを活用しながら、学生それぞれが自ら設定した「研究テーマ」に取り組みます。

そして、選択課題(※3)を通じてそのテーマを「カタチ」に落とし込みながら、総合的に「伝える力」身につけていきます。

(※1)ゼミナール(seminar, 略称:ゼミ)は、大学などで少人数の学生が特定のテーマについて教員の指導のもと、主体的に研究・討論する授業形式です。一般的な講義が一方的な情報伝達(物事の理屈や筋道を説明する)であるのに対し、ゼミでは「自分でやってみる中で学びを深める」事を目的に、学生が自らテーマを設定し、調査・発表・議論を行います。積極的な姿勢が何より重要であり、主役はまぎれもなく、学生一人一人です。

(※2)「水川(みずかわ)ゼミナール」と呼ぶのが長くて面倒なので「みずぅかわゼミ」→「ずぅゼミ」と略して呼んでいます。この「ずぅ」には「ZOO(動物園)」のイメージも掛けており、多種多様な「色」が、それぞれのペースで「らしく」過ごし、互いを尊重しつつも、刺激し合い、切磋琢磨できる「賑やかな場」であって欲しいと願っています。

(※3)前期・後期を通して、いくつかの選択課題にチャレンジして貰っています。自ら選択し、表現し、責任を持つ。クリエイティブの基本姿勢です。やらされたくなければ、やってください。課題例としては、「任意のデザインコンペティションに応募しなさい。」「自由にビジュアルコミュニケーションを楽しみなさい。」などがあり、自由度が高く、個人の裁量が大きい内容になっています。

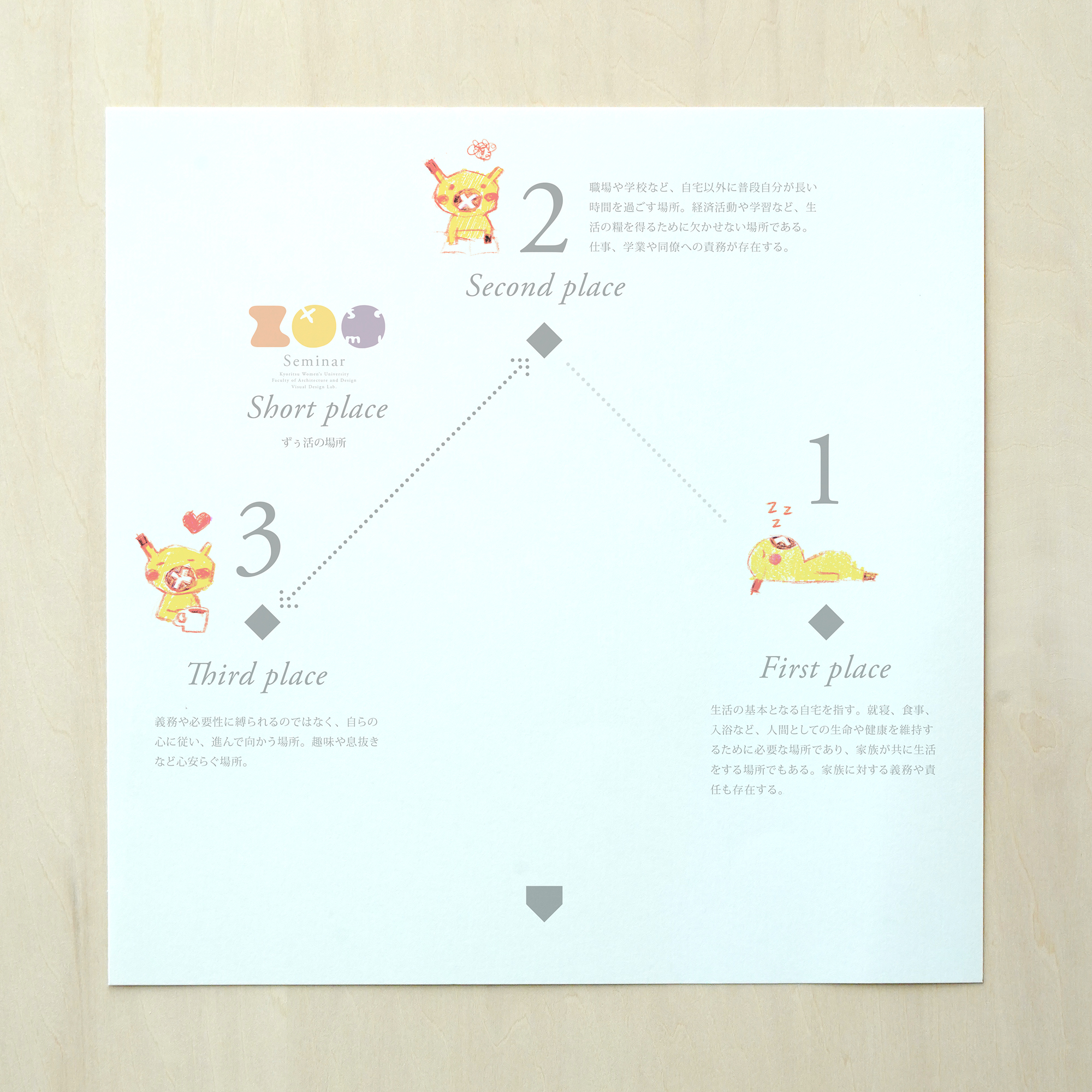

職場や学校など、自宅以外で長い時間を過ごし、経済活動や学習など、生活の糧を得るために欠かせない場所である「セカンドプレイス」。そして、義務や必要性に縛られるのではなく、自らの心に従って進んで向かい、趣味や息抜きなど心安らぐ場所である「サードプレイス」。

ずぅゼミは、それら「セカンドプレイス」と「サードプレイス」の「間」となるような場所を目指しています。そして、単なる思いつきですが、野球のポジションである「セカンド」と「サード」の「間」のポジションである「ショート」より呼び名を頂戴し、ずぅゼミの目指す場所を「ショートプレイス」と勝手に呼ぶことにしました。

ショートプレイスは決して授業の雰囲気や課題内容、工房の設備など、環境に依存するだけでは実現不可能です。自らがそのような場所となるように、授業との向き合い方を考え、意識的な「ずぅ活(※4)」を心掛けることが必要不可欠となります。結局、心地好い居場所は自分で創るしかありません。

そんなこんなで、ずぅゼミは適度の責任感や緊張感、協調性を持ちながら、「遊び心」や「サービス精神」そして「ユーモア」も忘れず、自らの心に従ったクリエイティブの「自己ベスト」に笑顔でチャレンジできる「場所」を目指すことを誓います。

(※4)ずぅゼミのクリエイティブ活動

「仕事の如く真剣に遊ぶ人」

「遊ぶように無邪気に仕事する人」

「私がやらずに誰がやる心意気の人」

心よりお待ちしております。

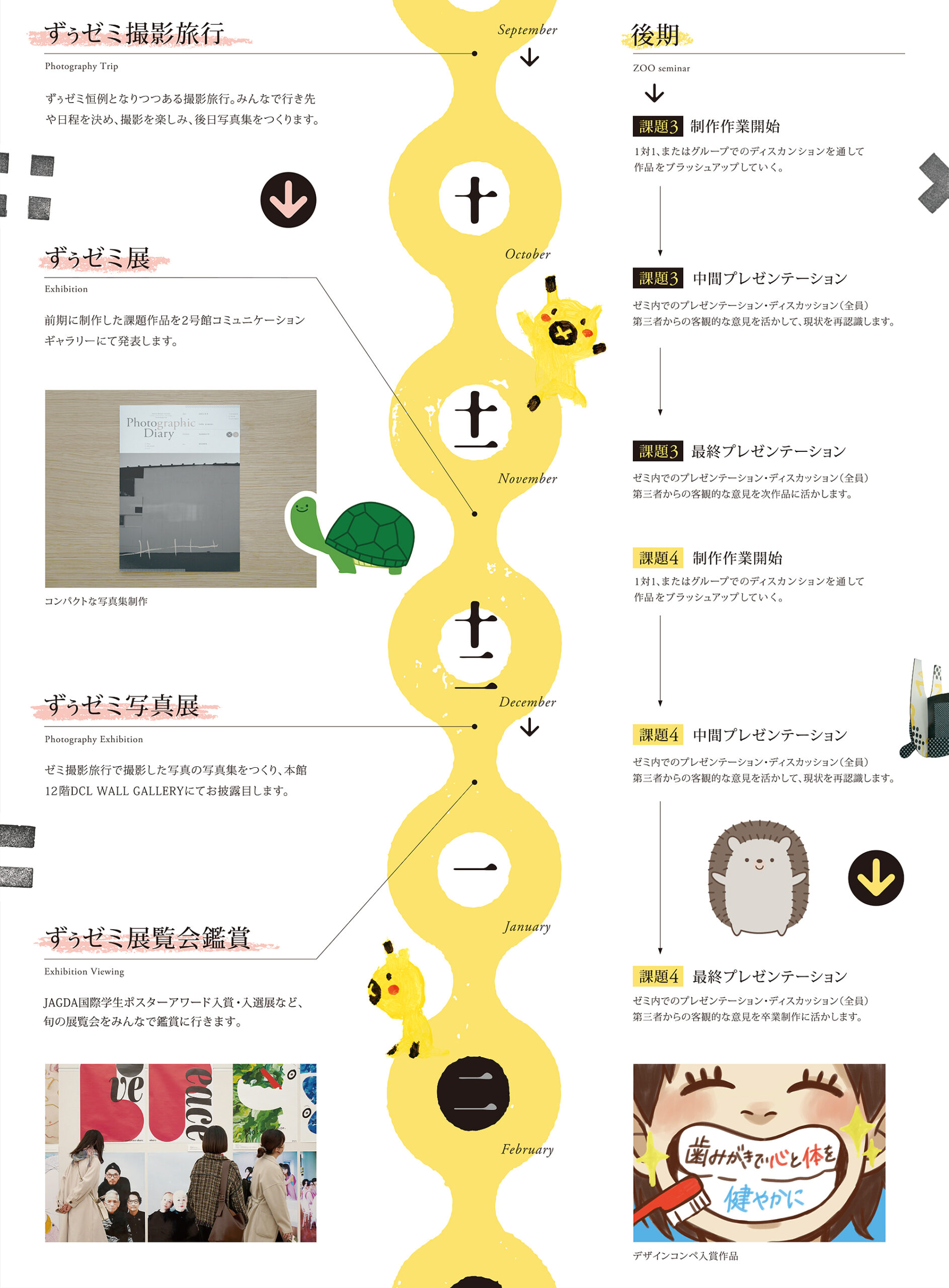

ずぅゼミでは、年間を通して、交流会、撮影旅行、展覧会、鑑賞会などいくつかのイベントがあります。個人の世界観を確立すること。皆で協力・共有して楽しむこと。あなたのバランスを探してください。

※イベント内容、時期、課題内容、課題数などは毎年変更されます。あくまでも目安として参考にしてください。

※ ここより「ずぅゼミナール」所属学生専用ページとなります。